(本記事は、1990年4月15日にChianti 30周年を記念して刊行されたヒストリーブック、「キャンティの30年」より転載しています。)

キャンティの歩み―村岡和彦

「イタリアの地で」

いずれにしても、戦争終結の提言を機に、川添浩史は高松宮と近しくなった。その信頼を得て戦後すぐの昭和21(1946)年に光輪閣の支配人となり、同時に国際関係の特別秘書官にも選ばれている。

光輪閣は高輪の高松宮邸を転用した、GHQの高官や、海外からの貿易使節団などのための迎賓館だった。昭和24(1949)年から財界が運営にあたるようになり、初代の世話人代表には皇室財政の相談役で、元大蔵大臣の渋沢敬三が就任。30代半ばという若さだったが、川添は日常実務のトップをつとめたわけである。支配人として、アメリカのダレス国務長官や西ドイツのアデナウアー首相の歓迎レセプション、エチオピアのハイレセラシュ皇帝やイランのパーレビ国王の晩餐会を取り仕切った。昭和天皇もたびたび訪れ、後に島津久永と清宮貴子の結婚式が行なわれたのも、ここ光輪閣でだった。

バイオリニストのメニューヒンの歓迎レセプションが開かれたときに、メニューヒン本人が「西洋人はナイフとフォークで食事をするが、これは人を殺す道具です。日本の箸は武器ではない。日本人の温かさがこういうところに出ている」といった。支配人の川添はこれを聞き、さっそく洋食のテーブルにも箸を添えるよう指示したそうだ。このあたり、原智恵子がいうように、確かに物事を感知する才にたけていたらしい。それ以来都内のホテルは、このアイデアを真似るようになったのである。

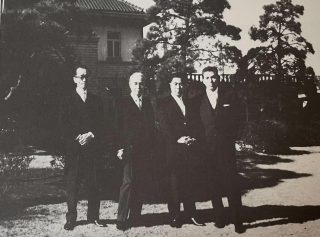

(左より 三浦 川添 石塚 下瀬の各氏 光輪閣にて)

まず昭和29(1954)年には、吾妻徳穂のアヅマ・カブキ・ダンスの団長として、一行を率いてアメリカ公演を行なっている。ニューヨークのセンチュリー劇場はじめ7都市を巡演し、各地で評判になった。これは日本の芸能の世界では、戦後初めての大掛かりな海外公演だった。

『道成寺』や『王朝』を演じたのだが、『ニューヨーク・タイムズ』は〈彼らは最高級の芸術的権威と、様式に対する深い尊敬と、そして非のうちどころのない優雅さで踊った。徹底的に演技したのである。立派な演技者というのは、何語を話し、どんな伝統に立っているかなど問題にならない〉と評し、また同紙に川添は、日本舞踊、日本の楽器などについての一文を寄稿している。

(ヨーロッパ公演に出発するアヅマカブキ一行 1949年)

「川添さんとご一緒すると、すべてレディーファーストで、ショールを掛けてくれる、手を取ってくれると、ああ、これが外国式というのだなと思ったものです。キザ?いえとんでもない。ごく自然なんです。あそこまでハイカラだと、もうヨーロッパ人です。それでいて日本の伝統芸能が大変お好きで、いろいろよくご存知でした」(舞踊家・吾妻徳穂)

同じ年に浩史は、大戦で一時音信が途絶えていた写真家のロバート・キャパと連絡をとり、毎日新聞の協力をえて日本に招待、彼の写真展を開いている。『斃(たお)れゆく瞬間の民兵』など一連の報道写真で、キャパの名は世界的になっていた。日本滞在中の話を、井上清一と共訳のキャパ著『ちょっとピンぼけ』(文春文庫)のあとがきで、川添はこう記している。

〈私は彼に、ヒロシマに行け——混血児を撮せ——ビキニの灰を取材せよ、といった。焼津へと赴いたキャパは、降る雨の港につながれた福竜丸を黙然とみつめていた〉、〈毎朝、毎日、二人は食事を共にして、仕事がおわったら一緒に旅をして、いろいろな将来の協同の仕事を考えよう——日本の田舎は素敵で、俺たちは未来に対しては無窮だ、とその機会のくることを互いに愉しみにしていた〉

ちょうどその頃、〈インドシナをめぐる情勢は緊迫し、デイエンビエンフをめぐる死闘は、凄惨な最終的段階に突入しつつあった。世界にこの真実を告げるために、ライフはインドシナにキャパの急行することを突然に懇請してきた〉

これがキャパとの永遠の別れになった。彼はインドシナの戦火のもと、地雷に触れ爆死したのである。

(キャパと浩史 高輪光輪閣にて)

いまでいう【イベント】を川添はたて続けにプロデュースした。 さらにこの年には、フランスのファッションデザイナー、クリスチャン・ディオールの一行を日本に招いてもいる。彼らが帰ると、高松宮妃の命をうけ、日本の伝統的絹織物を携え、こんどは川添のほうがパリを訪ねた。15年振りのパリ。感傷にひたる間もなく、すぐさまディオールに会い、彼のデザイン・コレクションへの採用を快く受けてもらった。海外へのシルクの宣伝に一役買ってもらったわけである。

アメリカ公演が好評だったことから、川添がアヅマ・カブキ第2回海外公演を企画し、巡演したのは翌昭和30(1955)年だった。イタリア、イギリス、ドイツ、アメリカなど欧米各国を、10ヵ月もかけて回るという長旅となった。「巴里への道」と題して、こう書き残している。筆も立つ。〈巴里の冬への足は速い。一雨毎に、秋をマロニエの葉と共に落としていく。自動車がアスファルトのぬれたマロニエの葉に辷る。運転手同志の喧嘩(ディスピュット)がはじまる。昔ルネ・クレールがこの「喧嘩」で『巴里祭』の幕を開けていったのと全く同じ図柄である。勿論、フランスはローマ、ギリシャ以来の「ことあげする文化」の流れを継いでいる文化国家であるから、彼等は感情のもつ論理構造は展開するが決して手や足はださない。巴里は一九三〇年代と何もかも変わっていない。人間的な、余りにも人間的なものの氾濫である〉(『アヅマ・カブキ世界公演覚書』)

日本古来の絹織物そしてきもの文化を守り、そのよさを海外にも大いに知らしめようと、高松宮妃を名誉総裁に、シルクロード・ソサエティを設立したのも、この年である。川添はみずから常務理事に就任。思うに、東と西の接点としての絹の道に着目したのも、彼が最初ではないだろうか。いまでこそシルクロードはブームのようになっているが。

彼は文化の各分野のプロデューサーとして、それぞれパイオニア的な役割を果たした。昭和33(1958)年には外務省の依頼で、今度は花柳寿輔日本舞踊団の団長として、ベルギーのブリュッセル万国博へ。フランス・イタリアでも公演した。同じころ、シルクロード・ソサエティ主催のキモノ芸術展を計画し、こちらは戦前のパリ時代からの友人である井上清一が代表を務め、ヨーロッパ各地を巡回した。ふたりは途中で合流している。同年、日本水墨画展がやはりフランスとイタリアで開かれたが、これを組織したのも川添だった。その上、港区広尾に地球文化研究所を設立し、先の仲小路彰のグローバリズムの思想の普及につとめている。

フランスから帰国した永井荷風は、当時の日本に絶望して、江戸文化の世界へと没していった。それとは意味合いがちがうが、川添浩史もまた、とくに戦後は、日本舞踊、歌舞伎、シルクないしきもの、水墨画と伝統文化の世界へ、それとパラレルな関係で天皇なるものに惹かれていった。かといって、国枠主義者というのではない。やはりグローバリズムが根本にあり、だからこそ、キャパの写真やディオールのファッションを紹介してもいるのである。どこの国の文化であれ、いいものはいいという考えを貫いた。

何かと忙しい毎日だったが、川添はいつも涼しい顔をしていたという。なで肩、細身の体。お洒落であり、それも流行を無視し、常におなじスタイルのスーツに身をつつんでいるという意味でのお洒落だった。この点でも頑固だったらしい。

「サイドがきゅっと締まった背広に、ズボンもだぶだぶというのは見たことがありません、絞ってスリムな感じでした」(元富士銀行常任監査役・植村攻)

話が前後するが、アヅマ・カブキ第2回海外公演でイタリアに行った際、ジェノバで川添浩史はひとりの女性と出会った。それが梶子である。岩元梶子といった。まさかレストラン・キャンティの誕生にいたる、その発端になろうとは、このときどちらも想像するはずもなかった。

イタリアに留学していた梶子は、公演のナレーター役を頼まれて、一行の許に来たのである。イタリア語はもちろん、フランス語にも英語にも堪能で、日本語もきれいだった。

「黒く長い髪をさーっと流し、日本的な顔立ちで、皺ひとつなかった。妖艶な方でした」(吾妻徳穂)

身長は155センチと小柄だった。

「鑞人形のような、色の白いきれいな女性という記憶があります。幕間に出てきて、つぎにご覧に入れるのはこれこれの踊りです、と短く解説する。十二単衣を着ておられ、それがよく似合い、とても素敵でした」(歌舞伎俳優・中村富十郎)

(アヅマカブキ ヨーロッパ公演でナレーターを務める梶子)

イタリアの次はパリで公演したのだが、梶子のナレーターぶりが好評だったため、急遽彼女を呼び寄せることになった。それに止まらず、イギリス、オランダから、ついには大西洋を渡ってカナダ、アメリカでの公演まで、9ヵ月間も一行と寝食を共にし、最後までナレーター役を務めたのである。この間に、川添と梶子は親しくなっていった。

梶子の父親は鹿児島県の旧家岩元家の出で、三井物産に入社し、ロンドン支店長となった。後に貿易商として独立。彼女は昭和3(1928)年7月25日、兵庫県芦屋で4人きょうだいの末っ子として生まれ、初等科から東京の聖心女子学院に。夏には山中湖の別荘に避暑に行くというお嬢さん生活にもかかわらず、戦時中、学院そのものが関西に疎開したとき、こっそりと坂東妻三郎主演の映画に出演したりしている。好奇心溢れる、活発な少女だったようだ。戦後聖心を出ると、英語が得意だったから、進駐軍専用の劇場だったアーニー・パイル(現東京宝塚劇場)に職を見つけた。アメリカ人将校の秘書になったのである。

やがて彫刻に凝るようになり、はじめての作品を二科展に出したところ、入選してしまった。そうするとこんどは彫刻の本場イタリアで勉強したい、と思い立つ。父親が死に、遺産が入ったのもきっかけのひとつだったといわれる。とはいえ焼け跡闇市の時代である。パスポートの入手などままならなかったが、進駐軍のルートを使い何とか手に入れた。昭和22(1947)年には、大胆にもひとりでイタリアへと旅立つ。19歳だった。

ローマのアパートに住み、梶子は彫刻の学校に通うようになったわけだが、師事したのは、彫刻家として広く名の知れたエミリオ・グレコだった。カニが好きになると、毎食カニばかり。キャビアがいいとなると、おやつにまでキャビアを口にする。たしかに梶子には変わったところがあった。この巨匠は美しく、そんな童女のように無邪気な梶子に夢中になってしまった。毎日のようにバラの花束を手渡したというのだから、その執心ぶりも想像がつく。かつて東急日本橋店の前にあったグレコ作「湯浴みする女」の像は、彼女をモデルにしたものだ。が、梶子は同じように彫刻を学ぶ、3歳年下のイタリア青年に恋をした。ふたりは結婚し、女の子が生まれる。一緒になってみると彼女は、夜の外出を嫌ったり意外に封建的な主人に、耐えられなくなったようだ。

その前年、すでに日本に帰っていた梶子は、港区田村町でレストラン・マルタをはじめている。暖炉に薪をくべる彼女の姿が見えた。

マルタというのは、イタリアに残してきた幼い娘の名前だった。

ー「キャンティの30年」(1990刊行)P.68-77より

今後の更新状況は、LINEでお知らせいたします

⬇︎